2025年は大幅なドローンの規制強化が敷かれてからちょうど10年になる年。この10年間でどのような変化が起こり、ドローンに纏わる法制度や社会環境がどう変わっていったのかを振り返ってみたいと思います。

いつまで続くのかは、筆者の頑張りとやる気次第。ではあるものの、2015年の航空法改正施行からちょうど10年となる12月15日までの間、シリーズでお届けしたいと思います。

第3回は、ドローンに纏わる「資格」についてです。

まず、冒頭に本章の結論から述べると、ドローンを飛ばすために必要な免許や資格は、これまで存在していませんし、免許に関しては当面の間は新たに制度化されることもありません。

2022年末に制度施行される予定の「無人航空機操縦者技能認証制度」は、操縦者の無人航空機の操縦技能(操縦技術や知識・知見)を有している事を法律(ここでは航空法)に基づいて認証する制度であって、自動車の運転免許の様な「無免許で車を運転すると処罰される」類の制度ではない事を今一度押さえておいてください。

一先ず、よく出てくる【認証】【認定】【資格】【免許】の意味の違いを確認しておきましょう。

【認証】

1 一定の行為または文書の成立・記載が正当な手続きでなされた事を公の機関が証明する事。

2コンピューターやネットワークシステムを利用する際に必要な本人確認のこと。通常ユーザー名やパスワードによってなされる。オーセンティケーション。

デジタル大辞泉

【認定】

認める事。合否・当否・可否などを判断して決定する事。とりわけ行政機関がその様な判断において「認めるられる」と判断する事。

実用日本語表現辞典

【資格】

1 ある事を行うのに必要な、また、相応しい地位や立場。

2 ある事を行うのに必要とされる条件。

デジタル大辞泉

【免許】

1 ある特定の事を行うのを公官庁が許す事。また、法令によって、一般には禁止されている行為を、特定の場合、特定の人だけに許す行政処分。

2 師から弟子にその道の奥義を伝授する事。また、その証書。ゆるし。

デジタル大辞泉

辞書に載っている「資格」という意味合いで捉えると、事故なく安全に飛ばすスキルがあればOK程度のことだと思います。

今あるドローンの民間技能認証は、あくまで民間団体が独自に考える無人航空機の操縦技能を有している事を証明するものであり、一応は【無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領】や【航空局標準マニュアル01-02】に基づいてカリキュラムを策定してるとはいえ、発行する民間団体の物差しで技能レベルが判断されます。故に、それぞれの団体が得意な分野にバイアスがかかった状態であると言えます。これは、当館で展開しているSUSC無人航空機操縦士技能認定プログラムも同様であり、管理団体であるセキド無人航空機安全運用協議会が定める技能レベルを有していることの証明、ドローンの運用にあたり最低限知っておくべき知識を学ぶことが目的であり、合格すればいきなりドローンオペレーターとして活躍できるわけでは無い事を説明して、納得頂いた上で受講頂いています。

すなわち、民間のドローンスクールを修了して取得していた「資格」や「認定証」と呼ばれるものは、特定の技術レベルを持っていることの証明書と言うことになります。位置付け的には、英語検定や漢字検定、ご当地検定や乗り物検定の類と同類で、「無人航空機検定」の域を脱しないものです。しかし、他の○△検定との大きな違いは、「無人航空機の飛行許可承認申請」という行政手続きの中で、申請者の操縦経歴や技能の証明として有効な書類として認められたことから、巷の検定よりも格上の扱いが可能になり、ドローンの操縦資格であるという勘違いが広まる要因となりました。併せて既存のドローンスクールや技能認証団体がその一役を担ってしまったことは反省しなければなりません。

ドローンの飛行許可申請には操縦者の飛行技能の証明が必要です。これは、現行制度下においても不変です。この飛行技能の証明に関しては2通りの方法があり、「飛行経歴と自己申告を軸とした方法」と「暫定的に国が認定した管理団体が発行する技能認証(以下、「技能認証」と表記)」を用いて証明する方法です。

いずれの方法にも問題点はあり、自己申告の場合は操縦技量は申し分くてもコンプライアンスや各種手続きに関する知識が欠如していたり、技能認証の場合は操縦技量が実運用に必要なレベルに達しておらず、「有資格者」というステータスだけが一人歩きするという問題があります(これは今も同じですが)。

2017年ごろから、日本ドローン産業振興協議会(JUIDA)や日本ドローン操縦士協会(DPA)などの業界団体に加盟する技能認証取得可能なドローンスクールが爆発的に増え始めたと同時に、「技能認証=ドローンの資格」としての認知が広まったことから、「資格を持っていないと飛ばせない」や「申請手続きに必須」の様な、誤った認識が広まりました。資格を持っているからと飛行許可を得ずに今で言う「特定飛行」を行ったという例も少なくなかったのではないでしょうか。

民間技能認証に法的根拠はありません。講習プログラムを受講することに意義はあります。もし、学習できる環境や教材を自ら用意できるのであれば、独学でもいいくらいに考えています。しかし、事ドローンに関しては真っ当な教材というものがほぼ存在しておらず、必要な知識も常にアップデートが必要なので、情報収集能力と得た情報を理解する力が必要です。

小型無人機の運用に関する制度は行政側にとっても新興分野であり、法制度は1年単位で変わってきました。法律適用となる機器の定義の線引きを平気でずらしてくる様な事も、この国の政府はやってのけます。常に鮮度の高い情報に触れ、情報をアップデートしていく必要があるため行政から発信された情報を正しく理解した上で、一般ユーザーに伝えるミドルマンとしての役割をドローンスクールが担っていました。しかし、どうにも各団体の思想が所々に鏤められていた印象が否めない部分や、講師の知識レベルや経験によって受講生が得られる成果に大きな差があるのも事実。実際に、当スクールの受講は2校目で、「学び直しに来ました。」と仰られる生徒もおられますし、技能認証は2つも要らないからセルフトレーニングを受けたいです。との要望もいただいています。

わかりやすく伝えようという気概は微塵も感じられない航空法や国交省令の本文を一般ドローンユーザーに伝える役目は今後も重要であり、特に今後は登録講習機関として一元化されたカリキュラムを基に、共通見解による指導を徹底して欲しいものですし、当スクールもその一役を担える様に努めてまいります。

国の操縦者技能証明が担うのは、航空法に基づいて定められた無人航空機の操縦技能を有している事を証明するものです。自動車運転免許や船舶免許の様な効力は民間の技能認定と同様に国の技能認証にもありません。資格を持っていれば自由に飛ばせる類のものでは有りません。

民間団体が発行している技能認定証と異なる点は、法律に基づいて技能証明制度が運用される事と、使用する無人航空機の種別によって証明内容に細かく限定がかけられます。飛行機と回転翼航空機の分類はもとより、シングルローターヘリコプターとマルチコプターでも機体形状によって限定が設けられます。

民間のドローンスクールの実技講習では主にクアッドコプターを用いて操縦訓練を行なっていますが、技能認定証には回転翼航空機の操縦技能を有しているものとして記載されます。この場合は、シングルローター機とマルチローター機とでは区別されておらず、同じ技能認定証で全ての回転翼航空機を用いる飛行申請で技能証明の効力を発効していました。

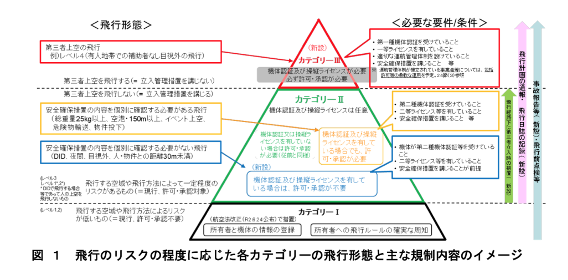

また、国は無人航空機の使用用法をそのリスクレベルに応じてカテゴライズしており、カテゴリーⅠからⅢまでの計4段階(制度運用上、カテゴリーⅡが2段階に分かれている)に分類されています。

この飛行形態の分類に基づいて、無人航空機の飛行に係るリスクを評価し、年間数万件にも及ぶ飛行許可・承認申請を受理し審査をしていく煩雑さを緩和する目的で制定された認証制度でもあるので民間技能認証には無い取得メリットがあります。

一部は申請する為の「資格」として運用される為、「資格が無ければ飛ばせない」事が発生します。しかし、効力が限定的である以上、全てのドローンユーザーが取得するべき類のものでもありません。

新設された技能証明を取得すべきか否かは、ドローンユーザー各々の使用環境や目的に依存します。

主に業務でマルチコプターなどの無人航空機を使用している人は、許認可関係で国家資格取得のメリットを享受しやすく、場合によっては国家資格が必須な場合もあるでしょう。高層ビルの外壁点検や都市高速等の橋梁点検など、いくら隔離された空間であったとしても航空法上カテゴリーⅡやカテゴリーⅢに該当する可能性は大いにあります。

皆さん結構軽い気持ちで実施されている、マルチコプターを使った住宅地での屋根点検もカテゴリーⅢに分類される環境も十分に想定される為、一等無人航空機操縦士の認証が無いとそもそも飛行申請ができない事も起こり得ます。

また、この度制度実装される無人航空機操縦者技能認証は航空法に基づくもので、空に纏わる資格がぐっと身近になります。資格マニアの方で自動車、小型船舶の免許を既にお持ちの場合、無人航空機の資格取得で陸・海・空制覇も夢ではなくなりますよ。

それ以外のドローンユーザーは、現行の飛行許可承認制度の枠の中でも十分に飛行運用が可能です。例えば、

この2パターンに当てはまる人は、わざわざ国家資格を取得する必要はありません。もちろん、自らの技能レベルを確認する上で一発試験で資格取得にチャレンジする事を否定しません。

等級にかかわらず、国家試験で出題される技能に於いて、求められているのは最低限有しておかなければならない事柄だけ。既に無人航空機の運用を長らく続けているのであれば、国家試験を一発でクリアできる操縦技術や知識がないようであればそのオペレーターは、技能や知識が足りない状態で(もしくはよく理解していない状態で)飛ばしていた事と同義です。プロを謳うドローンオペレーターの皆様、是非とも今持ち合わせている経験や知識を糧に、一発試験にチャレンジしましょう。

一等技能証明に関しては、飛行許可の申請時に操縦者登記をする者の必要資格として指定されていますが、二等技能証明に関しては基本技能を有していることの証明以外に効力がなく、法的にも宙に浮いた状態です。

2025年5月に民製品として広くシェアを獲得しているDJI社製の空撮機DJI Mini 4 Proが第二種型式認証を取得したため、カテゴリⅡbに該当する飛行については、機体認証を取得して二等技能証明を持つ操縦者が飛行させる分には、飛行許可・承認が不要になる制度の対象になりました。

カリキュラムを修了すると取得できる民間技能認定証をドローンの操縦資格であるかの様な宣伝文句を謳って、集客をしているドローンスクールが今も昔も数多くあったのは事実であり、中には「検定に合格するとドローンの免許が取得できる」の様な文言も見かけたことがあります。敢えて「ドローンの操縦資格」や「ドローン免許」というキーワードを用いてPVを稼いでいるブログやまとめサイトも見かけるほど。

確かにWebマーケティングの観点から見ると「ドローンの資格」や「ドローン免許」、「国土交通省認定」というキーワードは、情報収集をしているエントリーユーザーに直撃する表現ではあることも実際の検索数が多いことも事実ですが、同時にドローンを飛ばすのに資格や免許が必要であるとの誤解をさせる可能性の高い表現でもあります。少なくとも「免許」という表現は度を超えています。そもそも、飛行申請時の技能証明に民間技能認証を使っていない筆者はどうなってしまうのでしょう。

ドローンスクール選びや今後導入される国家資格講習を受ける講習機関を選ぶ1つの判断基準にしてもいいかもしれません。「免許」という単語を見出しとして表に出しているスクールは、制度そのものをよく理解していないか、敢えて誤解を招く表現を使って集客を図ろうとしているのか、そのどちらかであり、どちらの場合も信頼性という意味で疑問符がつきます。

制度設計上は、国が発行する「無人航空機操縦者技能認証」も免許制度ではありません。

無人航空機を取り巻く環境や各種制度は、一言で言うと中途半端の域を脱しない状態が続いています。特に、「やっていい事」を条文に書く傾向にある日本の法律では「法律に書いていない事はやってはいけない」になってしまいます。ガラパゴス状態を構築するのことに関して匠の技を持っている日本の行政機関では有りますが、事無人航空機行政に関しては諸外国も同類の道を進んでいる事が意外です。法律による規制だけ見ると日本はまだマシな部類であるとも言えます。電波法による規制が国際基準と同等であれば・・・

しかし、御家芸として法律条文には書いていないが、行政への手続きの中で「あれはダメ」「これはダメ」と言う後出しが出てくる事が後を断たず、ドローン規制によって締め付けがどんどん厳しくなり、2015年末以降どんどんできる事が少なくなってきました。この原稿を執筆している今のタイミングが最悪の環境である事は言うまでも有りません。

事実上何もできない環境=ドローン違法の方向性を取るのであれば、日常・レジャー用途であったとしても自動車やプレジャーボートの様に免許制度化して、あくまで法律に基づいて運用する。招いた結果に対して操縦者に責任追求する制度を早期に制定する方が良かったのではないかと思える状態です。

ビジネスシーン向けの認定証取得を目指せる「プロフェッショナルコース」と、趣味でドローンを楽しみたい人に向けた「パーソナルコース」の2コースをご用意。国土交通省登録講習団体にも指定されています

(SUSCドローンスクール大阪)。